こんな研究ができます!

| 所属 | スタッフ |

|---|---|

| 理学部 | |

| 佐渡自然共生科学センター臨海実験所 | |

| 農学部 | |

| 佐渡自然共生科学センター演習林 | |

| 佐渡自然共生科学センター朱鷺・自然再生学研究施設 | |

| 災害・復興科学研究所 |

島嶼生態学研究室(阿部晴恵)

島は進化の実験場と言われるように、生物の形態・生態的変化や固有化など、様々な特異性が見られます。佐渡島や伊豆諸島などの島嶼地域において、これらの進化的背景を、分子系統学的、生態学的手法を用いて研究しています。同様に、島嶼である日本列島とそのmainlandであるアジア大陸間でも、主にツバキ節を対象とした研究を行っています。高山や島の希少植物の保全も対象としています。

たどり着き、生き残った生物たちの特殊な生態系を臨む

海洋生物学研究室 (安東宏徳)

海洋生物の生態や生理、行動の多様性とその進化的背景を基にして、海洋生物の環境適応のしくみ、特に産卵回遊魚の繁殖制御機構について研究しています。産卵回遊は、フィールドにおける複合的な環境要因への適応として、様々な生理機能や行動の調節が連動して起こる生物現象です。フィールド調査や個体レベルの生物実験、細胞・分子レベルの解析、モデル生物を使った解析など、最新の手法を用いて総合的に研究しています。

満月と新月の日に起こるクサフグの集団産卵とメダカの産卵

植物生態学研究室(石崎智美)

野外に生育する植物を対象に、植物の生き方(生活史)や環境への適応を明らかにする研究を行っています。また、植物と昆虫の「食う-食われる」の関係に着目し、植物の被食防衛戦略の多様性や、植物‐昆虫間の相互作用の形成・維持メカニズムや他の生物への影響を調べています。

海浜植物スナビキソウの地下茎の調査の様子

流域水文学研究室(ウィタカ アンドリューWHITAKER Andrew)

多雪森林山地域に設定した試験流域(村上市、面積=19.45km2)における観測水文気象資料を用いて、降雪、積雪及び融雪等の積雪環境の変化が流域の水収支や流出現象などの水循環特性に与える影響を評価することを目的としています。

村上市にて積雪調査

造山帯地質学研究室(植田勇人)

山や川、海岸に露出する地層や岩石から、過去のプレートの配置や運動を復元したり、プレートの沈み込みによって引き起こされる地盤変動のしくみや運動像を解析する研究をしています。また、地域の地質や自然を生涯教育や地域振興に活用する「ジオパーク」に専門的な立場からデータや解釈を提供するための調査・研究も行っています。

地質調査の様子(北海道、日高山脈にて)

地質・地盤災害研究室(卜部厚志)

地震によって引き起こされるさまざまな災害(強震動、液状化、津波)の予測と軽減について研究しています。特に、過去の災害の痕跡は、地層に記録されていますので、地層から過去の災害の履歴を復元することを行っています。過去の災害の履歴や規模を正確に知ることは、災害を予測し、少しでも被害を軽減してくことにつながります。

2016年熊本地震での被害

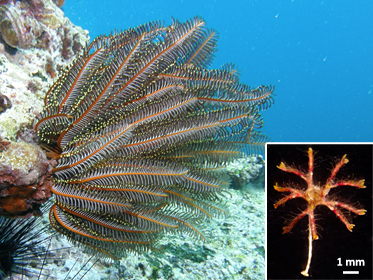

海洋動物自然史学研究室 (大森紹仁)

棘皮動物の一種ウミシダは、同じ棘皮動物のウニやヒトデよりも古い体のつくりを残しています。ウミシダの体のつくりの由来と形成過程を、組織構造の精査や分子情報の解析により明らかにしようとしています。また、日本の海には100種以上のウミシダが生息するとされていますが、外見による分類が難しいことがあるため、遺伝子解析などの手法を用いて分類をやり直す研究を進めています。

発生研究で用いるニッポンウミシダの成体と座着幼生

森林育成管理研究室(梶本卓也)

森林を適切に管理し育成するためには、森林を構成する樹木がどのように成長し、地域の気候や環境変化の影響をどう受けるのか正確に知る必要があります。こうした視点から、国内ではおもに亜高山帯の天然林の更新過程やスギなどの人工林の施業研究、また海外のシベリアや南米アマゾンの森林なども対象に野外調査を中心に研究を進めています。今後は、佐渡演習林の天然生スギ林の維持機構を調べてみたいと考えています。

佐渡演習林に分布する天然生スギ林

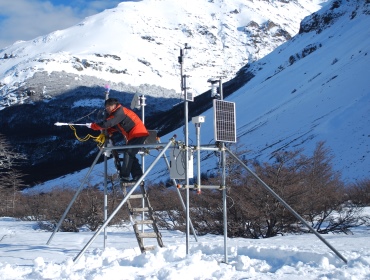

雪氷学研究室(河島克久)

豪雪、雪崩、雪泥流、融雪、着雪による様々な雪氷災害の発生メカニズムの解明、危険度評価、対策技術の開発に関する研究をフィールドワークを中心に行っています。また、地震・火山活動と複合化した雪氷災害の予測や地球温暖化が雪氷災害や雪氷圏の環境変動に及ぼす影響についても調べています。

パタゴニアにおける長期無人積雪観測のための測器の設置

地史学・微古生物学研究室(栗原敏之)

かつての海洋遠洋域で堆積した地層と、その中に含まれる「放散虫」とよばれる微小なプランクトンの化石を研究しています。これらは地球環境の変化を長期間にわたって記録しており、地層をつくる堆積岩の組織・化学組成や放散虫の群集の特徴をよみ解くことで、過去の地球の姿やプランクトン相の変遷を鮮明に描くことができます。最近は飛騨山地や四国中央部、東南アジアを中心にフィールドワークを行っています。

オマーンに露出する白亜紀の遠洋性堆積物

砂防研究室(権田 豊)

豪雨、地震、火山噴火によって引き起こされる、崩壊、地すべり、土石流などの土砂災害の発生メカニズムの解明、海岸林防風林の防風・飛砂防備機能の評価、砂防構造物に設置された魚道の機能の評価など、砂防事業に関わる様々な研究課題に取り組んでいます。

インドネシアの調査地で観測された土石流

進化古生物学研究室(椎野勇太)

地層に保存された生物の痕跡「化石」から、古生物の体づくり、適応、ふるまい、生活様式の解明に取り組んでいます。特に、古生代(約5.4~2.5億年前の期間)と呼ばれる時代に生きていた奇妙な生物たちを題材とし、生物大進化の原動力や大量絶滅の謎を探ることを目標としています。

スウェーデンで採集した約4.5億年前の化石密集層

森林生態学研究室(柴田 嶺)

適切な森林・生態系管理の実現を目指して、森林が伐採や台風などの撹乱からどのように回復するのか、どのようなメカニズムで様々な樹木が共存し生物多様性が維持されているのか、そして豊かな森林や生物多様性が人々にどのような恵み(生態系サービス)をもたらすのかについて、生態学的な視点から研究しています。

長年放置されて成長した大白川のブナ薪炭林

野生動物生態学研究室(関島恒夫)

哺乳類における冬眠の進化に関する研究、稀少猛禽類イヌワシとの共生を目指した森林施行法の確立を目指した研究、トキの野生復帰を目指した採餌環境整備に関する研究、 生物溢れる豊かな水田生態系を甦らせるための研究など、野生動物の保全に関わる研究を行っている研究室です。

先端的な遺伝子解析やバイオロギングを用いて、希少種の保全に関する研究に取り組んでいます

生物多様性・生態系復元研究室(高津邦夫)

主に水辺に住む動物(両生類幼生など)を使って、周囲の環境に応じて個体が行動や形態などの特徴をどう変えるか、そしてその変化が食う-食われるなどの生物間の相互作用にどんな影響を与えるかについて調べています。世界で佐渡島にしかいない、「サドガエル」を使った研究も進めています。

室内操作実験の様子

大気海洋システム研究室(高橋直也)

一昔前と比べ、「異常気象」を肌で実感するようになってきた昨今、現実の空や海で起きている現象を正確に理解する必要性が高まってきています。大気海洋システム研究室(高橋直也担当)では、局所的な熱や淡水のやり取りを決定する大気海洋相互作用過程、熱波などの極端現象、大気海洋結合系の気候変動モードなど、「空と海の間で生じる諸現象」に関わる物理過程の解明を目指して、研究に取り組んでいます。主な研究手法は大規模データ解析と数値シミュレーションです。また、大気海洋の”これから”の状態を予測するモデルの出力を解析することで、現象の予測可能性を探る研究にも取り組んでいます。

日本海から世界各地の海まで、大気との関係を紐解いていきましょう。

環境社会システム研究室(豊田光世)

自然再生・環境保全事業の推進や自然資源の持続的利活用を実現していくために必要な社会技術(制度、しくみ、合意形成技術等)について研究をしています。地域の自然と暮らしの豊かさを両立するうえでの課題を明らかにし、課題解決を視野に現場での実践にもとづく環境哲学・倫理学の理論構築を行っています。

汽水湖の保全に向けた協働のしくみづくり

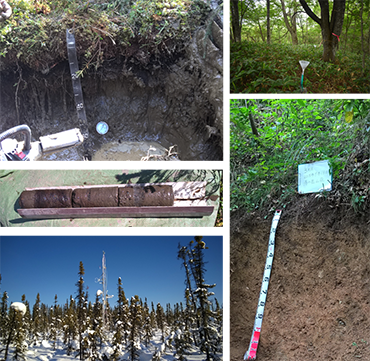

陸域環境動態研究室(永野博彦)

地球温暖化の原因物質とされる温室効果ガスや密接に関連する炭素・窒素の環境中での動態がどうなっていて、今後どうなるのか?を明らかにしたいと思っています。特に、陸域生態系の重要構成要素である「土壌」「植物」「微生物」などが絡む温室効果ガス動態や物質循環と種々の環境変化との関わり合いを様々な手法を使って解き明かそうとしています。

研究の舞台となるアラスカの北方林や日本の温帯林

山岳環境研究室(奈良間千之)

天山山脈、ヒマラヤ、日本アルプス、新潟の山地や丘陵を対象に、現地調査・観測、GIS、衛星画像(可視画像とマイクロ波画像)やUAV(ドローン)空撮画像の解析により、山岳氷河の変動や山岳永久凍土の空間分布、氷河湖決壊洪水、落石・崩落、地すべりなどの地形災害など、「現在山岳地域でおきている事象」をテーマに、山岳環境変動の実態解明を目指して活動しています。

白馬村、唐松沢氷河での地中レーダー探査

地形動力学研究室(新屋啓文)

吹雪や雪崩など雪氷現象のメカニズム解明や予測手法の構築を行うため、観測から実験、数値モデル、データ解析に至るまで幅広い手法を用いて研究しています。さらに、吹雪の類似現象である飛砂や雪氷複合災害である火山泥流など固体粒子と流体の相互作用により生じる広義の地形現象を研究対象としています。

雪原での吹雪のタワー観測と海岸での飛砂の簡易観測

山地斜面動態研究室(西井稜子)

山地流域における土砂生産・移動の実態を解明するため、斜面で発生する凍結融解といった風化現象や、表層崩壊、深層崩壊、地すべりといった様々な土砂移動を主な研究対象としています。様々な規模の地形を研究対象としているため、それぞれに適した研究手法(野外観測、測量、室内での土質試験、GIS解析等)を用いています。

活発な土砂生産が観測されている南アルプスの大規模崩壊地「赤崩」

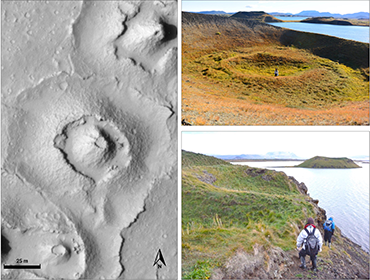

惑星火山研究室(野口里奈)

火山は火星など太陽系の全ての固体惑星に存在し、木星・土星系の衛星にいたっては氷がマグマのようにふるまう氷火山活動が発見されています。これら地球外の火山を研究対象とすることで、重力や大気など地球固有の条件に依らない普遍化された火山学、つまり惑星火山学への新局面を切り開くことが可能となります。本研究室では、リモートセンシングデータの解析やフィールド調査、室内実験などを通して、惑星火山の形成メカニズム解明や表層環境の推定に取り組んでいます。

火星の火山(左; クレジット: NASA/JPL-Caltech/ASU)とアイスランドの類似火山(右)

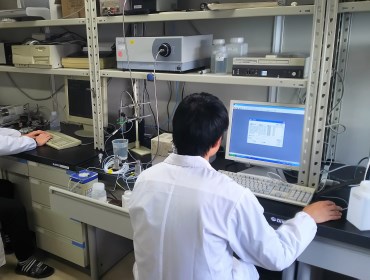

海洋地球化学研究室(則末和宏)

海洋で起こる様々なプロセスや海洋の状態を調べるために、海水中に存在する微量元素とその同位体に着目した観測・分析・解析的な研究を行っています。実際に観測船に乗って観測研究に参画し、一方で陸上では徹底したクリーン分析技術を身につけます。海洋の化学は炭素循環や気候変動とも密接に関係する重要な学問分野です。地道に粘り強く一緒に海洋の新発見をしてみませんか。

海水中元素同位体の化学分析の様子

大気海洋システム研究室(本田明治)

豪雨豪雪・竜巻突風など新潟地域の極端気象から、大陸~全球スケールの大気海洋大循環まで、観測・データ解析をはじめ理論・数値シミュレー ションなど多様な研究手法を用いて、グローバル・ローカル双方の視点から、大気や海洋のさまざまな謎に取り組む研究室です。

新潟市域気象観測網の測器メンテナンスの様子

野生植物生態学研究室(本間航介)

寒冷地・多雪地のような環境ストレスの厳しい場所や、里山林のような人為撹乱によって森林が維持される場所で樹木の適応や更新戦略について研究しています。また、トキの野生復帰現場において、里山・棚田生態系が高い生物多様性を保持するメカニズムについて研究しています。環境教育やビオトープ造成などについては地域で環境省や地元のNPOと共同で実践的な取り組みを行っています。

放棄水田を再生したビオトープ群

環境分析化学研究室(松岡史郎)

水の中にはさまざま成分が溶けています。その中でも非常に低濃度で存在している超微量金属元素を化学種ごとに分析する方法の開発を行っています。開発した方法を実際の天然水分析に適用することで、天然水に溶けている超微量成分の濃度や化学状態が、自然の仕組みの中でどのように変化しているのかを調べる研究も行っています。

フォトダイオードアレーを用いた微量分析

地理空間情報学研究室(村上拓彦)

森林・林業・自然環境分野における地理空間情報の高度な活用を目指して、様々な研究を展開しています。最近はUAV(ドローン)によって空撮された画像を用いて森林の3Dモデル作成などに取り組んでいます。その他、人工衛星や航空機によって撮影された画像の解析なども行っています。いまやフィールド研究の高度な展開に地理空間情報の活用は欠かせません。

UAV空撮画像解析のための現地調査

森林遺伝育種学研究室(森口喜成)

森林を構成する植物の遺伝的な特徴(遺伝的多様性や花粉の動きなど)をDNA解析で明らかにして森林の管理や保全に応用する研究や、樹木の品種改良や種苗生産(無花粉スギやマツノザイセンチュウ抵抗性など)に関わる研究を主に行っている研究室です。

スギ天然林の調査の様子

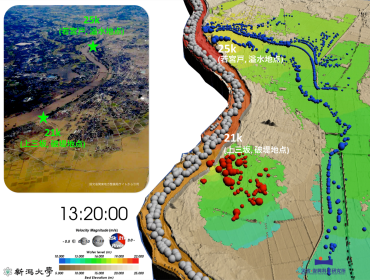

河川工学研究室(安田浩保)

河川工学研究室では、洪水による被害軽減のために、(1)河川の中や河川からあふれ出した水の動きの物理的な予測手法の研究、(2)河川内の底面起伏や流路の変動の機構解明のための研究を行っています。これらの研究により、現在の技術では難しい、かつて経験がないほどの豪雨時にどこから水があふれかの予測の実現、大規模な洪水を安全に流下させられる河川の設計の実現を目指しています。

鬼怒川の氾濫水についてのコンピュータシミュレーション

農業水利学研究室:水研(吉川夏樹)

近年の人口増加に加えて地球温暖化の進行によって、地球上の水の偏在化が顕著になっており、21世紀は「水の世紀」だと言われています。農業生産にとって水は不可欠ですが、その量は少なすぎても多すぎても問題があります。農業水利学研究室では、シミュレーション技術や地理情報システムを駆使して、農業と水に関する多くの課題の解決策を見出すために日々研究に取り組んでいます。

農業用水の到達時間計測調査

水文地質学研究室(渡部直喜)

地すべり、斜面崩壊の発生に寄与する地下水の動きを研究しています。地下水の水温・化学組成・同位体組成を指標として追跡することで、地すべり、斜面崩壊の多発する山地・丘陵の水文地質学的特徴を明らかにします。この他、断層盆地の地下水・地熱水の動き、岩盤・地層の風化による土砂生産などの研究課題にも取り組んでいます。

福島県安達太良火山の西方にある沼尻温泉源泉を調査し、温泉水を採取する学生。