こんな授業があります!

海洋化学

海洋は、生態系や水産資源の保全、海洋汚染、酸性化、気候変動等の人類を取り巻く重要課題と深く関係した地球システムであり、このような海洋の仕組みとそれを化学的なアプローチで紐解く方法を学びます。具体的には、海洋のフィールド観測に不可欠な海洋学的パラメター、生物海洋学及び海洋物理学の基礎を踏まえ、化学物質の分布を支配するメカニズム、生態系・炭素循環に果たす化学成分の役割、および海洋物質循環の解析法を学びます。

生態学

生物は単独では生きておらず、周囲の物理的・化学的環境や他の生物との相互作用を通して、生態系を構成しています。この講義では、生物の進化や生物個体群の密度に周囲の環境が与える影響を学び、さらに、環境との相互作用が時間的・空間的に変化し生物多様性を生み出すことを学びます。

地質災害論

近年、地球規模で異常気象や大地震、火山噴火が頻発し、それに伴い斜面災害や地震災害、火山災害などの地質災害も多発しています。このような災害は、人類が誕生し、現在の地形・地質がつくられてきた第四紀という時代に繰り返し起きてきました。講義では地質災害やその要因、その背景となる第四紀の地殻変動も併せて解説し、今後の地球環境について考えます。

環境物理学

我々を取り巻く自然環境ではエネルギーと物質の輸送・交換が絶えず行われています。地表面付近の大気・陸面・水面・生態系の間のエネルギーや物質の輸送・交換過程を、物理量(温度、湿度、風速、日射量など)を用いて物理の法則に基づいて定量的に評価す方法を学び、生態系を含めた自然環境システムの仕組みの理解をします。

気象解析実習、地形解析実習

気象解析実習では、Fortran のプログラミング言語を用いた気象データの解析手法や、天気図の作成法と高層天気図の見方・天気予測について学びます。地形解析実習では、地理情報システム(GIS)の使い方、人工衛星データの基礎、GIS と地形データ(地形図・人工衛星データ)を用いた地形変化の解析手法などを学びます。

臨海実習I

海洋にはすべての動物門の生物が生息しており、体制の単純なものから複雑精緻なものまで多種多様です。本実習では、佐渡島の沿岸から河口、河川に至る様々な水圏フィールドで基礎的な生態調査法を学びます。そこに生息する多様な海洋生物を採集し、それらの体の構造や発生、生理機能、行動、生態について学び、海洋生物の形態や機能、生態の多様性とその進化を理解します。

環境砂防学

我が国の山地は急峻なだけでなく地質的にも脆弱なため、梅雨時や台風時に大雨が降ると山腹崩壊や土石流が発生し甚大な被害を引き起こす危険があります。このため、崩壊の発生をできるかぎり抑止し、崩壊が発生した場合には発生した土砂の移動を制御し、災害の発生を防ぐことを目的に砂防事業が展開されてきました。本授業では、災害防止と同時に、自然環境や渓流生態系の保全をも考慮した砂防事業のあるべき姿について学びます。

森林環境論

森林は植物・動物・微生物といった生物と、それらを取り巻く土壌・水・大気などの無機的環境から構成されており、物質とエネルギーの循環を通して相互に密接な関係を保ちながら生態系が成り立っています。本講義では、森林土壌の分類と性質、植物と土壌の関係(植栽木の成長と立地条件を含む)、森林の水環境、森林の物質生産と物質循環について解説します。

温暖化メカニズム・影響学

理学部の本田先生が温暖化のメカニズムを担当し、温暖化が生物や生態系に及ぼす影響を中田が担当します。後者(中田担当分)の主な内容は、地史的スケールでの環境変動、地球温暖化が世界や日本(新潟)の森林や生物、そして私たちの生活に与える影響、 温暖化への適応策、IPCC第5次評価報告書についてなどです。

野生動植物生態学実習

この科目は複数の教員が分担して実施します。そのうち中田の担当では、気候条件(標高)や立地条件(地形)の違いによる植生の変化について野外で調査を行い、それらのデータをもとに解析と考察を行います。

野生動物生態学

我が国では、キタタキやオオカミ、日本産トキが絶滅に至り、ツキノワグマやイヌワシなどの大型の哺乳類・鳥類が絶滅する可能性が危惧されています。その一方で、野生動物による農林業被害の拡大や、ブラックバスやアライグマなどの外来種の帰化定着が指摘され、我が国の生態系に極めて深刻な影響をもたらしています。本科目では、生物がどのようなプロセスを経て現在ある姿に進化してきたのか、そしてそれらの生物で構成される生態系がどのようなメカニズムで成り立っているかを、進化生物学と動物生態学の視点から概説します。

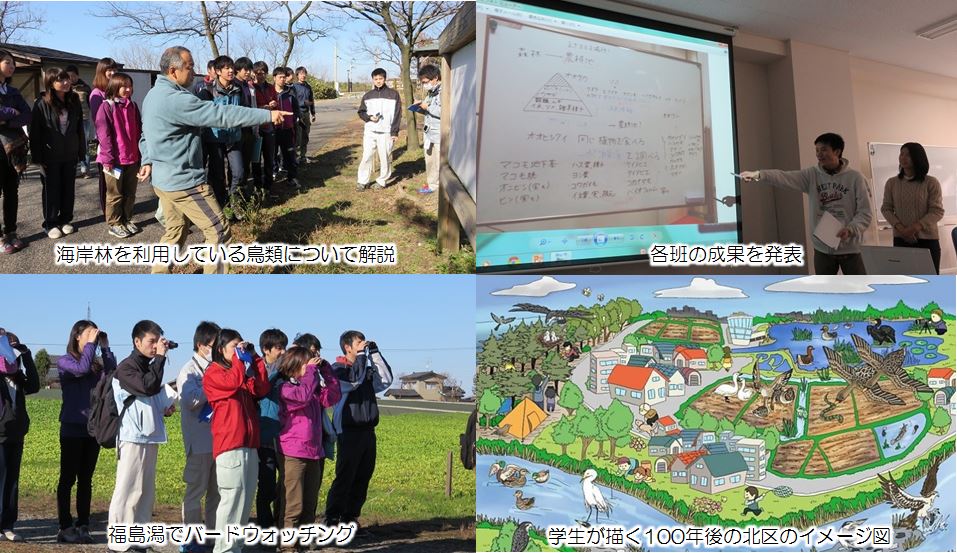

生態系管理演習および実習

生物多様性国家戦略のもと、わが国の土地利用においては、生物多様性保全に可能な限り配慮した生態系管理の導入が強く求められています。それを進める上で重要な点は、生態系の仕組みを統合的に理解できること、さらにその知見をもとに、生態系が持続的に機能するために必要な管理再生手法を提案できることです。本演習ではPBL型授業の形式を採用し、講義・実習を通して習得してきた生態学および計測学関連の知識と技術を活かすことにより、農地、森林、河川水辺という3つの異なる環境を対象として、グループワークを通して生態系保全の視点から適正な管理策を作成・提案できる能力を養成します。

野生植物生態学

野生植物の生活戦略を概観し、特に生理生態学的な側面から植物と外部環境との関係性について体系的に説明します。次に、植物個体群・群集の成り立ちと生理的な特性の関係性について説明します。

地質フィールド実習

日本のみならず世界、そして火星や月など太陽系に広くあまねく存在する火山は、科学的観点はもちろんのこと、観光資源的、そして災害的観点からも高い注目度を持ちます。火山噴火によって形作られた地域に実際に訪れ、地質・地形・環境・歴史を目の当たりにすることで、上述の観点をよりリアルに学ぶことができます。そこで本科目では浅間山を対象とし、活火山における現地授業および基本的な地質調査体験を行います。

ほかにも魅力的な授業科目がたくさんあります!

実習の風景

フィールドワーカーのためのリスクマネジメント実習

野外でフィールドワークを安全かつ確実に行うために必要な、天気の読み方、地図の読図法、救急救命法、木登り調査法、露営法、ロープワークなど野外での調査遂行に必要な技術を正確に習得し、困難な野外調査でも、自力で安全に遂行できるようなリスクマネジメント能力を身につけます。

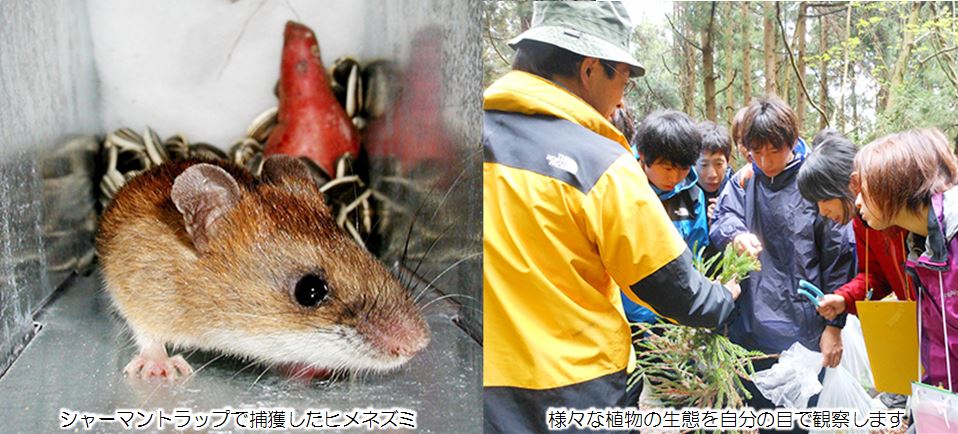

野生動植物生態学実習

野生動植物の生態特性を体験的に理解するとともに、これらを考慮した生物管理を行うための基礎的な技術を習得することを目標とします。基礎的な植生調査手法、森林の水平・垂直構造の観察と光環境との関係性、植物の生理(光合成・呼吸・資源分配)、植物の性表現とポリネーション、水田・里山における野生動物・昆虫の調査法、鳥類の調査法

臨海実習I

佐渡島の沿岸から河口、河川に至る様々な水圏フィールドで基礎的な生態調査法を学びます。そこに生息する多様な海洋生物を採集し、それらの体の構造や発生、生理機能、行動、生態について学び、海洋生物の形態や機能、生態の多様性とその進化を理解します。

生態系管理演習及び実習

講義・実習を通して習得してきた生態学および計測学関連の知識と技術を活かすことにより、農地、森林、河川水辺という3つの異なる環境を対象として、グループワークを通して生態系保全の視点から適正な管理策を作成・提案できる能力を養成します。

地質フィールド実習、地形フィールド実習

新潟県内、白馬や立山において、現場での観察や経験を通じて、実践的な地質調査法、地形調査法や地形の見方を学びます。

防災系演習および実習

土砂災害の発生した現場を対象に現地調査を行い、その結果に基づいて二次災害を防止するための必要な砂防施設を設計します。これにより防災技術者に必要な調査、設計技術を習得します。